张国荣为何当年非要出演程蝶衣?

话题作者:心同编辑2009-05-22

“ 我做《胭脂扣》的十二少和做《霸王别姬》的程蝶衣,其实都有迹象看到我的演技方法,我就是我,每次演绎都有自己的影子。” 一九九三年由陈凯歌导演的《霸王别姬》,是张国荣最具体的易装演出。这部电影开拍的初期,戏中乾旦程蝶衣一角,导演原本属意由拥有京剧底子而又具备国际市场价值的尊龙担纲,但后来因种种条件无法达成协议才改由张国荣主演,而在这选角与磋商期间,张国荣为了能成功争取程蝶衣的角色,故意替《号外》杂志拍了一辑青衣造型的照片,借以显示自己“女性造型”的可塑性与可信性。然则,张国荣何以要费尽工夫与心力争取“程蝶衣”这个角色呢?而程蝶衣的性别易装对他来说,又代表了什么意义?从舞台上演出者自我投射的角度看,张国荣的易装又如何颠覆了这部电影潜藏的“同性恋恐惧症”(homophobia)呢?论者讨论陈凯歌的《霸王别姬》时,多从国家的论述和(中国)文化认同上看,少有从同性恋或性别易装的问题上看,甚至有论者指出《霸王别姬》表现的是“政权朝移夕转,可是中国不变 ”,并且透过程蝶衣这个角色,引发一连串的认同过程:“程蝶衣→虞姬→京剧→中华文化→中国”,表现的只是一个空洞的、想象的中国。这些论述,触发了两个问题:第一,是论者没有顾及电影《霸王别姬》背后还有一个原著小说的文本,李碧华这部《霸王别姬》小说与陈凯歌的电影最大的不同,在于前者显露的同性恋意识比后者来得自然和开放,而后者在扭曲同性恋的关系之余,同时又把原著中有关香港的场景彻底抹掉,变成是导演个人对历史和同性恋纠缠不清的心结;第二,在上述一连串的认同公式上,张国荣作为性别易装者的媒介位置究竟在哪里?换言之,是我们如何看待张国荣易装演出的主体性?正如张国荣指出:“我做《胭脂扣》的十二少和做《霸王别姬》的程蝶衣,其实都有迹象看到我的演技方法,我就是我,每次演绎都有自己的影子。”所谓“每次演绎都有自己的影子”,是指表演者与角色之间的认同关系,换句话说,在阅读张国荣在《霸王别姬》中每趟的易装演出,例如他在京剧舞台上扮演的虞姬、《贵妃醉酒》里的杨贵妃和《游园惊梦》里的杜丽娘,都必须联系张国荣作为易服者的主体意识,从张国荣这种自我投影的演出方法,可以看出这些易服后的女性人物,实在已包含了表演者本身的性别认同。《霸王别姬》讲述乾旦程蝶衣在政治动荡的时代里,跟师兄段小楼(张丰毅饰)纠缠数十年的恩怨爱恨,他不但以戏台作为人生的全部,甚至期望以戏中才子佳人的角色与师兄长相厮守,无奈段小楼流水无情,心中只属意菊仙(巩俐饰),以致程蝶衣的付托如落花飘零,无处归落,因而更致力抓紧舞台上的刹那光辉,期求戏台的灯彩能恒久照耀他和小楼的爱情传奇。从这个同性爱情的脉络看,便可察觉蝶衣的“乾旦”身份不但是戏曲演艺的行当,其实更是他本人性别的取向,他沉醉于虞姬、杜丽娘等古代女子的命运,每趟扮装易服,都展现了他/她对小楼的情愫,套用电影中袁四爷(葛优饰)形容蝶衣的说话,那是“人戏不分,雌雄同在”。事实上,蝶衣对“戏台”的迷醉已达入艺术最高的疯魔境界,那是以身代入,执迷不悟,至死不悔!小楼骂他“不疯魔不成活”,他也默然承受,而且甘愿泥足深陷,因为对蝶衣来说,没有人戏可分的世界,人即是戏,戏台也就是人生。因此,他可以无视于现实环境的限制、时代剧烈的变迁、政治风起云涌的波涛,而只一心一意终其一生的在台上演好虞姬这个女子的角色,侍奉在心爱的霸王(段小楼)身边,当这份情爱无法实现时,他只能选择死亡,仿照人物的结局,用自刎的方式完成戏台人生最后圆满而完美的落幕。当然,程蝶衣的悲剧在于他混淆了戏内戏外的界线,无法在时代的洪流中把捉真假难辨的爱情,但他一生的艺术意境也在于这份执迷,一种人戏融合一体的升华,“易装”的每个身段就是他的本相,而他的本相也投影于虞姬、杜丽娘、杨贵妃等众多女子的举手投足间。张国荣的妩媚演出,无论是随意的回眸、低首的呢喃,还是板腰的娇柔无力,或悲怨的凝神,都活现了这些女子(以及程蝶衣)内心层层波动的情感,而让观众人戏不分的自我投影——我们在看程蝶衣的易装,也在看张国荣的变换性相,程蝶衣与张国荣也融为一体,恍若是张生而为蝶衣,而蝶衣也因张的附体而重生,可一不可再。李碧华曾经说过,她笔下有两个角色是因张国荣而写成的,一个是《胭脂扣》的十二少,另一个是《霸王别姬》的程蝶衣,这种“度身订造”的人物形象,进一步说明了程蝶衣与张国荣不可割离的艺术结合;反过来说,导演陈凯歌也曾经言明当世之中除了张国荣,根本没有人能替代演出程蝶衣的角色。至此,所谓 “人戏不分,雌雄同在”,既是程蝶衣的人生写照,也是他/她与张国荣的镜像关系,是艺术境界中最深刻、最蚀骨销魂的层次。

“ 我做《胭脂扣》的十二少和做《霸王别姬》的程蝶衣,其实都有迹象看到我的演技方法,我就是我,每次演绎都有自己的影子。” 一九九三年由陈凯歌导演的《霸王别姬》,是张国荣最具体的易装演出。这部电影开拍的初期,戏中乾旦程蝶衣一角,导演原本属意由拥有京剧底子而又具备国际市场价值的尊龙担纲,但后来因种种条件无法达成协议才改由张国荣主演,而在这选角与磋商期间,张国荣为了能成功争取程蝶衣的角色,故意替《号外》杂志拍了一辑青衣造型的照片,借以显示自己“女性造型”的可塑性与可信性。然则,张国荣何以要费尽工夫与心力争取“程蝶衣”这个角色呢?而程蝶衣的性别易装对他来说,又代表了什么意义?从舞台上演出者自我投射的角度看,张国荣的易装又如何颠覆了这部电影潜藏的“同性恋恐惧症”(homophobia)呢?论者讨论陈凯歌的《霸王别姬》时,多从国家的论述和(中国)文化认同上看,少有从同性恋或性别易装的问题上看,甚至有论者指出《霸王别姬》表现的是“政权朝移夕转,可是中国不变 ”,并且透过程蝶衣这个角色,引发一连串的认同过程:“程蝶衣→虞姬→京剧→中华文化→中国”,表现的只是一个空洞的、想象的中国。这些论述,触发了两个问题:第一,是论者没有顾及电影《霸王别姬》背后还有一个原著小说的文本,李碧华这部《霸王别姬》小说与陈凯歌的电影最大的不同,在于前者显露的同性恋意识比后者来得自然和开放,而后者在扭曲同性恋的关系之余,同时又把原著中有关香港的场景彻底抹掉,变成是导演个人对历史和同性恋纠缠不清的心结;第二,在上述一连串的认同公式上,张国荣作为性别易装者的媒介位置究竟在哪里?换言之,是我们如何看待张国荣易装演出的主体性?正如张国荣指出:“我做《胭脂扣》的十二少和做《霸王别姬》的程蝶衣,其实都有迹象看到我的演技方法,我就是我,每次演绎都有自己的影子。”所谓“每次演绎都有自己的影子”,是指表演者与角色之间的认同关系,换句话说,在阅读张国荣在《霸王别姬》中每趟的易装演出,例如他在京剧舞台上扮演的虞姬、《贵妃醉酒》里的杨贵妃和《游园惊梦》里的杜丽娘,都必须联系张国荣作为易服者的主体意识,从张国荣这种自我投影的演出方法,可以看出这些易服后的女性人物,实在已包含了表演者本身的性别认同。《霸王别姬》讲述乾旦程蝶衣在政治动荡的时代里,跟师兄段小楼(张丰毅饰)纠缠数十年的恩怨爱恨,他不但以戏台作为人生的全部,甚至期望以戏中才子佳人的角色与师兄长相厮守,无奈段小楼流水无情,心中只属意菊仙(巩俐饰),以致程蝶衣的付托如落花飘零,无处归落,因而更致力抓紧舞台上的刹那光辉,期求戏台的灯彩能恒久照耀他和小楼的爱情传奇。从这个同性爱情的脉络看,便可察觉蝶衣的“乾旦”身份不但是戏曲演艺的行当,其实更是他本人性别的取向,他沉醉于虞姬、杜丽娘等古代女子的命运,每趟扮装易服,都展现了他/她对小楼的情愫,套用电影中袁四爷(葛优饰)形容蝶衣的说话,那是“人戏不分,雌雄同在”。事实上,蝶衣对“戏台”的迷醉已达入艺术最高的疯魔境界,那是以身代入,执迷不悟,至死不悔!小楼骂他“不疯魔不成活”,他也默然承受,而且甘愿泥足深陷,因为对蝶衣来说,没有人戏可分的世界,人即是戏,戏台也就是人生。因此,他可以无视于现实环境的限制、时代剧烈的变迁、政治风起云涌的波涛,而只一心一意终其一生的在台上演好虞姬这个女子的角色,侍奉在心爱的霸王(段小楼)身边,当这份情爱无法实现时,他只能选择死亡,仿照人物的结局,用自刎的方式完成戏台人生最后圆满而完美的落幕。当然,程蝶衣的悲剧在于他混淆了戏内戏外的界线,无法在时代的洪流中把捉真假难辨的爱情,但他一生的艺术意境也在于这份执迷,一种人戏融合一体的升华,“易装”的每个身段就是他的本相,而他的本相也投影于虞姬、杜丽娘、杨贵妃等众多女子的举手投足间。张国荣的妩媚演出,无论是随意的回眸、低首的呢喃,还是板腰的娇柔无力,或悲怨的凝神,都活现了这些女子(以及程蝶衣)内心层层波动的情感,而让观众人戏不分的自我投影——我们在看程蝶衣的易装,也在看张国荣的变换性相,程蝶衣与张国荣也融为一体,恍若是张生而为蝶衣,而蝶衣也因张的附体而重生,可一不可再。李碧华曾经说过,她笔下有两个角色是因张国荣而写成的,一个是《胭脂扣》的十二少,另一个是《霸王别姬》的程蝶衣,这种“度身订造”的人物形象,进一步说明了程蝶衣与张国荣不可割离的艺术结合;反过来说,导演陈凯歌也曾经言明当世之中除了张国荣,根本没有人能替代演出程蝶衣的角色。至此,所谓 “人戏不分,雌雄同在”,既是程蝶衣的人生写照,也是他/她与张国荣的镜像关系,是艺术境界中最深刻、最蚀骨销魂的层次。  相关链接

相关链接

精彩推荐

精彩推荐

-

- 极具成瘾性的笑气!越南酒吧越吸越嗨的“气球”泛滥成灾

-

话题 2025-01-15

-

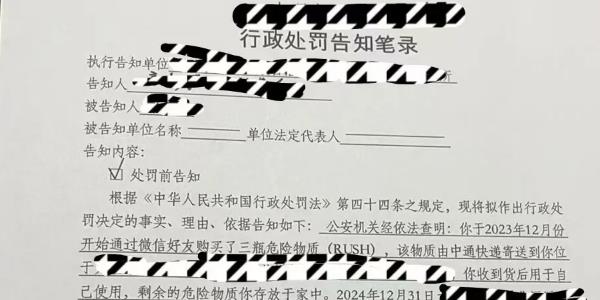

- 男朋友购买记录有Rush,现在被传唤了,要拘留么?

-

话题 2025-01-03

-

- 泰国男模尺寸S.56、GT56是什么意思?换算成CM是多少?

-

话题 2024-09-24

-

- 曼谷同志桑拿之国人奇葩行为

-

话题 2023-04-26

-

- 假1、假胸肌、假体育生!遍地GAY圈天菜的背后

-

话题 2023-01-18

-

- 无性恋的GAY会有性幻想吗?

-

话题 2022-10-29