当同性恋难民从乌干达逃亡到英国

话题作者:王梆2014-07-30

额头中央有一道弓形疤痕的乌干达恐同主义代言人,41岁的David Bahati,曾在英国的威尔士大学和加的夫大学镀金,拿走两个硕士文凭,然而这段旅欧的文明生活却丝毫没有对他的恐同主义观照成任何影响。

在2013年3月南非最受欢迎的政见节目“Big Debate(大对垒)”上,他仍一如既往地当着全世界的观众宣称“同性恋的存在是对基督教的亵渎,同性恋妨碍了非洲人口增长,同性恋腐蚀非洲文化。”可见,穿着昂贵西装的David Bahati,心智却不如上个世纪中期《忧郁的热带》里那些赤身裸体,以为自己可以像百兽之王一样随便杀人的贾宾岛土著酋长。2009年David Bahati颁布了“乌干达同性恋死刑法”,2014年,迫于国际舆论的压力,他才极不情愿地把它改成“同性恋终身监禁法”。这样的连环杀手,竟然还可以照样穿着质地上层的西装,照样上电视,演讲,在所谓的民主社会参与议会竞选。

有个男同性恋,从乌干达逃了出来。他远渡重洋,逃到了英国。因为他认为,英国是同性恋的乐土——也许他的想像并没有错。

从14世纪英格兰同志皇帝爱德华二世被人用拔火棍插肛至死,到十九世纪爱尔兰作家Oscar Wilde被判鸡奸罪服苦役两年,到《每日邮报》记者、1950 年代的同志运动代表Peter Wildeblood被判鸡奸罪坐牢18个月,到1967年的同性恋非罪化法,到2004年允许变性人合法变性,到2008年与65个国家联署签订“联合国反歧视同性恋法”,再到2013年过三关斩六将终于通过了同性恋婚姻……英国社会历尽艰辛万苦,才迎来了同性恋可以在每年的骄傲节上纵情跳舞的今天。

但是,这并不等于说,那种像柏林暗堡般坚固的歧视已经土崩瓦解。

这个乌干达男同一下飞机,就被关进了专事关押难民的拘留所。审理他的案子的移民官首先要证明的是“他是否是真的gay”。

同性恋难民事务所的英国律师S Chelvan,在2013年的一场公开演说中透露,在英美等国的边境署,近年来暗地里流行的证明方法有如下几种:

第1个方法,让同性恋难民看同性恋色情杂志,同时在他们的阴茎上或者阴道内安装一个探测器,这个探测器能显示出性欲激发的指数,指数越高,就越是真正的同性恋;第2个方法,出示一段和同性伴侣性交的视频;第3,回答问卷,问题形形色色。比如“你什么时候开始意识到自己的同志倾向?男人的后庭有什么值得吸引你的地方?你和同性伴侣之间进行是全套性交,还是仅仅停留在口交层面?你如何看待奥斯卡王尔德?为什么你看上去一点都不像gay?你既然知道出柜会被迫害,为什么还出柜?”等等。

这个乌干达男孩被拒签了,因为他提供的与其伴侣的性爱视频显示,他没有勃起。他还没有看到英格兰的彩虹,就要被送回乌干达,从一个新的牢笼回到一个旧的牢笼。他不服判决,要和边境处打官司。他等了一年,等来了开庭。法官说,你既然觉得自己会被迫害,那就不要出柜嘛!于是他输了,接着被遣送回国。他的逃亡彻底失败了。

据英国LGBT组织Stonewall(石墙)在2010年5月发布的调查报告,2005年到2010年,约98%的同性恋难民被遣返回国,因为边境处的官员们认为他们只要不出柜,就不会有危险;根据 2013年9月英国同志移民团体(UK Lesbian&Gay immigration Group)的报道,每年有1000多名因被政治迫害而逃亡英国的同性恋难民到该团体寻求援助,但是能真正留下来的却是极少数。因为很多人根本通不过英国边境署的刀山火海,即使通过了,也或多或少地患上了PDST(精神创伤后遗症)。

《卫报》曾报道,一位乌干达女同,曾被关押在Yarl’s Wood(英国著名的女性难民拘留所)长达数月。她出示了她在乌干达的媒体上,被恐同主义者强烈要求判决死刑的各种报道,但是审理该案的签证官,就是不相信她说的话,认为她在编造故事,几经奋斗,最后她只获得了短暂的在英避难权;另一位叫Sharon 的乌干达27岁女同,在回答签证官的问题后,立刻患上了重度忧郁症,一年内都得靠药物来控制悲伤的情绪。对她提问的签证官是一名男性,他问道:“你既然是天主教徒,你如何对上帝解释你的罪过?你怎么知道你是女同性恋,如果你从来没有和男人做过爱的话?你曾几时几分在哪里,和你的同性伴侣们发生性关系?”

根据心理学家们的报道和分析,难民们在回答诸如此类的问题时,精神往往处于一个“悬崖状态”。所以在接下来的细节问题上就难免会出错。在英国律师S Chelvan的一例个案中,一位男同难民被指做假证,因为在回答第一个问题时,他说他曾去过位于伦敦Camden区的某同志酒吧,但是接下来,他因口误,把这个酒吧的地点说成了“Kentish区”。

从尼日利亚逃往英国的男同难民Jack Monday,花了三年的时间,才终于让英国边境署相信他是同性恋;俄罗斯著名的LGBTQ权益倡导者,双性恋艺术家Irina Putilova, 不堪忍受俄罗斯警察的恐吓,逃到了英国,她很快就被关进Yarl’s Wood女性难民拘留所,她的案子被送入拘留所内一种叫做“速审速决”的难民案件处理系统。建立此类系统的宗旨,是要在10到14天内处理完毕一宗难民案件。许多难民只有几个小时的时间,回答签证官的疑问,如果被拒签,必须得在一两天内准备上诉材料,一两天内找到律师,几个小时的时间开庭审判……Irina Putilova的处境震惊了许多得知消息的同性恋权利团体,为了能把她从拘留所救出来,从而获得公正的法律待遇,志愿者们在网上发表请愿书,请求英国政府释放她。这份请愿书在一周之内获得了来自世界各地近7000个签名。目前,Irina Putilova的案子仍在处理当中。

我想起有一天,我在英国人类学家Harriet Evans的家里做客,说到性别政治的问题,她有一句话让我印象非常深刻,她说:“为什么有一种歧视如此根深蒂固?因为它是结构性的。”

如果说乌干达恐同主义代言人David Bahati,和这些公开场合支持同性恋,背地里却歧视同性恋难民的英国边境署官员有什么瓜葛,那就是:像David Bahati这样的法西斯特权阶级建立了一种歧视重重的“社会制度”,而这些官员骨子里被结构化,被体制化的歧视思想,则是这种制度的隐形产物,它坚固如病毒里那些可以分裂组合变异的分子,甚至能以超越国界,宗教,种族和性别的形式存在——即使在制度已经被取缔后的很多年内。

王梆

王梆,曾从事记者、影评人和社会义工等工作。出版有电影文集《映城志》,中篇小说集和多部绘本小说集。拍摄有纪录片《刁民》,剧情片《捕鼠器和玫瑰花》等。现居英国剑桥,以驻英特约记者和写作为生,曾在《南方都市报》、《外滩画报》、《时尚先生》等报纸杂志开设专栏若干。

相关链接

相关链接

- 最受同志欢迎的歌曲!十首经典同志圣歌

2014-10-29

- 同志最爱10首圣歌 张惠妹《彩虹》夺冠

2014-10-29

- 德国同志法官:法院须屏弃刻板印象

2014-10-28

- 香港同志旅游好去处:中湾海滩同志天体海滩

2014-10-28

- 蓝心湄参加台湾同志游行 批反同“真爱没有对错”

2014-10-27

- 南非约翰内斯堡同志大游行 争同志平权

2014-10-26

精彩推荐

精彩推荐

-

- 极具成瘾性的笑气!越南酒吧越吸越嗨的“气球”泛滥成灾

-

话题 2025-01-15

-

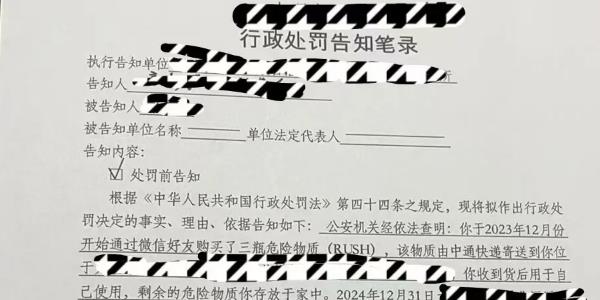

- 男朋友购买记录有Rush,现在被传唤了,要拘留么?

-

话题 2025-01-03

-

- 泰国男模尺寸S.56、GT56是什么意思?换算成CM是多少?

-

话题 2024-09-24

-

- 曼谷同志桑拿之国人奇葩行为

-

话题 2023-04-26

-

- 假1、假胸肌、假体育生!遍地GAY圈天菜的背后

-

话题 2023-01-18

-

- 无性恋的GAY会有性幻想吗?

-

话题 2022-10-29