台湾同志电影越来越多!

话题作者:唐辛子2010-02-28

有人跟我讲,台湾真是什么都好,文学作品、电影电视、综艺节目,都好,基本上没有差的。我是“台湾盲”,台湾电影看得也少,知道的不外乎侯孝贤、杨德昌、蔡明亮之流,了不起再加王童、余为彦和陈国富。后来,杨德昌死了,侯孝贤声称支持拍武侠片,蔡明亮退出金马奖;再后来,不知从什么时候开始,台湾电影离不开两个元素:青春与同性恋。其实从前极喜欢易智言的《蓝色大门》,初夏课堂里那些复杂隐秘的暗恋,被困惑扭曲着的美丽时光,只爱一点点,所以只痛一点点,这阵痛最后成就了刻骨记忆;于是过了几年,又出现了《盛夏光年》、《九降风》,以及《渺渺》,眼睁睁看台湾电影以极缓慢阴柔的方式死去,死在那些轻薄如纸的忧愁里,死在失去内蕴的胶片里,死在狭隘的格局里,死在毫无胸襟的私人情调里。

当一个出过电影大师的地域一直向着“轻小说”的方向发展,就已属自杀行为,一年里出的那些电影,多半都必须融入同志情结,仿佛拍台湾电影“没有同志,不成方圆”,无论需不需要。几十年前想摆脱日本文化侵袭,学生都爱去舞厅听爵士乐,唱西方民谣,几十年后却回归日系,咀嚼的还是最下三滥的腐文化。可悲的是这仿佛正中电影人下怀,纷纷将作品贴上同志标签,多数都是牵强附会的,架空现实,脱离社会,成了杨过与小龙女的世外伤感桃源。再也没有《悲情城市》里敢怒不敢言的恐惧悲怆了,再也没有《一一》里以一个孩子经历的“生老病死”与“悲欢离合”为自己的人生作一个深遂的总结,“青少年哪吒”在黄舒骏压抑且神经质的配乐里游走,汗水了浸透背脊,但你永远也不会再看到他。抑或是台湾的新生代太幸福,只能刻意在自己身上划几条刀痕,由造作的伤口里挖出血来尝尝滋味,那不是真正的伤口,也不是真正的血液,是人造的虚假苦难。在这幻想的苦难里,禁忌之恋就是全部,除此之外再无任何可以纠结断肠的事,眼界与阅历也只限于此,因此大陆与台湾也不必谁来嘲笑谁,都指着郭敬明那一口混江湖呢。

记得周美玲的《艳光四射歌舞团》初看着实惊艳,许多男人不喜欢,嫌太浓丽,那是对中性之美无从欣赏,然而后来的《刺青》却彻底暴露了境界上的单薄,连最起码的诗意都没有了。李康生学蔡明亮也是一样,只学到最浮表那一层,将表现形式曲解为纯粹的情色与无病呻吟,意识既无创新亦无沉淀,久而久之,戏剧冲突转变为单一的情欲崩放。自然的,也不是同志电影就不好,陈玉秀的《那年夏天我们去海边》就是一段暧昧清透的年少记忆,甚至她进入社会参加工作几多时,辞职那天下午坐在路边等公车,海潮的芬芳依旧能穿越时光扑面而来,酸甜且美好。在《征婚启事》里,同志亦只作为“怪现状”的一部份而存在,是一个征婚女坐在茶馆中观到的“奇景”之一。如今我们却只能观赏大S在《爱的发声练习》中杂乱无章的情欲纠葛,为取宠而哗众的另类情节;《十七岁的天空》捧红杨佑宁之后,人们又一次被催眠,以为演同志才是突破与挑战,连彭宇晏都要试。

没错,李安也拍《喜宴》的么,可人家的视角与思维早已纵横四海,研讨的是传统观念上的冲突,与接下来一丁点儿与同志不搭边的《饮食男女》、《推手》一脉贯通;即便后来拍个武打片,亦能将中国功夫讲出个四五六来,完全不是即兴发挥,这是有学识有文化才能从细部将作品渗透进真正的价值。而非搞几段多角恋,落几滴眼泪就以为能征服什么。

好巧不巧,戴立忍推出了《不能没有你》,而《海角七号》又擂响胜利的战鼓,《囧男孩》剑走偏锋风光了一回,你瞧,也不是必须要拍同志题材才能把故事编圆罢。所谓一击即中的震撼力在台湾电影中早已不知去向,现在反而要不断妥协,找恶趣味的卖点做宣传,同处“太平盛世”的日本,都还在挖掘人性的死角,孕育有厚度有激情的艺术土壤。台湾却一直往皮毛上打滚,连语文已经都学不好,更别说创作。时常看台版书里头那些翻译作者的遣词造句,哭笑不得,最基本的语法都错误百出,而且年纪也不算小了,好似从来不看书的,翻译刻板琐碎,古文基础基本没有,读起来拗口不讲,对原著更是一种损伤。台湾电影同样有愈行愈无知的趋势,从前琼瑶写小说,形容男主角都用到“深度”这个词,那么台湾电影的“深度”又在哪里?缺乏魅力只怪创作者没有积累,居然还有脸调侃琼瑶,就这点知识量都远不及她,人家还知道叔本华,熟读张爱玲,对《罪与罚》了如指掌,适度评判一下《被污侮与被损害的》,而如今搞电影的那群孩子又知道什么?只晓得轻小说与同性恋,泡沫之夏与禁忌之情,最终思想也纷纷化作泡沫。恭喜这些新生代与大陆的“青春疼痛文学”全面结合到一起来了,也恭喜当年刘若英的《美丽在唱歌》没有白拍,换到现在怕是又要归于“无知流”了。

相关链接

相关链接

精彩推荐

精彩推荐

-

- 极具成瘾性的笑气!越南酒吧越吸越嗨的“气球”泛滥成灾

-

话题 2025-01-15

-

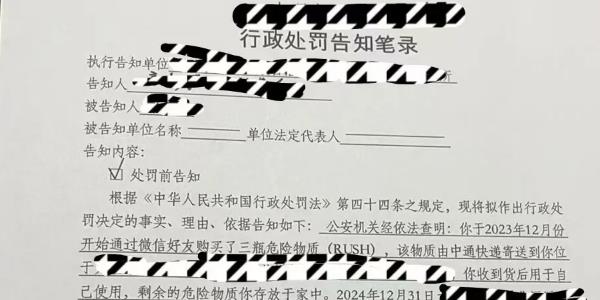

- 男朋友购买记录有Rush,现在被传唤了,要拘留么?

-

话题 2025-01-03

-

- 泰国男模尺寸S.56、GT56是什么意思?换算成CM是多少?

-

话题 2024-09-24

-

- 曼谷同志桑拿之国人奇葩行为

-

话题 2023-04-26

-

- 假1、假胸肌、假体育生!遍地GAY圈天菜的背后

-

话题 2023-01-18

-

- 无性恋的GAY会有性幻想吗?

-

话题 2022-10-29