回首中国同性恋走向组织化的九年艰难进程

国内来源:心同网2008-12-12

“CDC不可能像同性恋组织那样,为社区尽心做事,他们要的只是检测数据。而志愿者小组之间又狼牙交错,为了争夺资源,彼此倾轧,”北京市纪安德咨询中心主任郭雅琦说,“到现在,你可以看到,大多数同性恋志愿者小组,是在干一件事——拉人抽血,”

“纪安德”的前身正是“BP机同志热线”。2002年,创立热线的元老转向中国女同性恋运动,由于没有“艾滋病”这样招摇的旗号,中国的女同性恋运动,尚在艰难起步中。

但即便最苛刻的批评者(比如甄理)也承认,通过没完没了的会议、项目培训、考察交流,各地同性恋志愿者小组之间,往来频繁,而且意见趋向统一,“这是一个大浪淘沙的过程。”

基金乱局

志愿者小组之间为了争夺资源,摩擦、指责、报复甚至采取极端的暴力手段相互倾轧

中国同性恋社群浮出水面并走向组织化的过程,其动力也正是这些“乱源”。这次采访,恰逢《朋友通信》十周年。十年对于张北川来说,或许是满头青丝到银发的变化,但对于中国同性恋者们来说,从这本薄薄的小册子里,他们吸取到了养分、力量,并且茁壮成长。

另一股“乱源”来自万延海,这位年轻的医生,在早年干了件“极不光彩”的事——让公安局去抓捕同性恋者来配合研究,这使得他成名之后仍被人诟病。

但在此之后,他却“因从事同性恋运动”也被公安局短暂关押,他因此感到愤怒,并先后在美国待了一段时间,在那里看到了网络带来的神奇变化。

2005年,再次从美国回来的万延海带回了大量资金,他说,“基本上,今后做同性恋社群活动,自己不用挨饿了。”接下来又强调说,“国外各种基金会纷纷找上门来的。”

在张北川的叙述中,有了钱的“万医生”,工作作风发生了变化,扶持一派志愿者打倒另一派志愿者,他想控制社区,“举民主之旗,行独裁之事,”张北川说。

“这样的话无需辩驳,你只要看看,在这个人群当中,谁在实实在在做事,谁在夸夸其谈,”万延海反驳说,“我们发放的安全套是最多的,我们发放的心理学的读本、法律的读本是最多的。中国女同性恋的整个运动的发展,经济上的支持主要是我们。”

两位在90年代初结识的同性恋社群专家,聊到彼此,时常龃龉相向。

事实上,基金乱象是表,内在的原因在于各种基金缺乏完善的监管机制,以及缺乏真心真意为同性恋社群做事的人,甄理评价说。

2005年3月,香港智行基金会在内地开展工作三年后,张北川向联合国举报称,“智行基金会在开展艾滋干预工作中,存在志愿者小组间制造混乱,以及财务不透明等恶劣行为。”

这使得基金乱象开始公开化。不久,联合国人口基金会公布了《关于张北川举报智行基金会的调查结果》,否认举报信上的指责。但一位内部人员告诉记者,此后联合国人口基金会也很慎重在中国开展项目,“至少与智行基金之间的合作明显减少。”

类似的指责信,智行基金会在2007年9月也写过一份。智行基金会主席杜聪在给西安同康工作组安然的信中,指责后者对于志愿者小组间的摩擦、山头主义(抢占地盘)以及其他恶性竞争的问题。

安然回复说,实际上是智行基金会利用提供工作经费,许诺配备笔记本电脑,将同康工作组的一名负责人挖走,采取不正当竞争方式,试图分裂和瓦解同康工作组。

志愿者小组之间为了争夺资源,摩擦、指责、报复甚至采取极端的暴力手段相互倾轧。“而进入这个领域的资金都各怀心事,它对社区发展不发展根本不在乎,有些人就是拿着钱组织一些人培训,完了之后就不管了。”甄理说,他挺怀念“在之前那个年代做同性恋社群工作的人,有公益心,也很单纯。”

相关链接

相关链接

精彩推荐

精彩推荐

-

- 夜访成都警官学院旁边这个热闹非凡的同志渔场

-

生活 2025-01-24

-

- 极具成瘾性的笑气!越南酒吧越吸越嗨的“气球”泛滥成灾

-

话题 2025-01-15

-

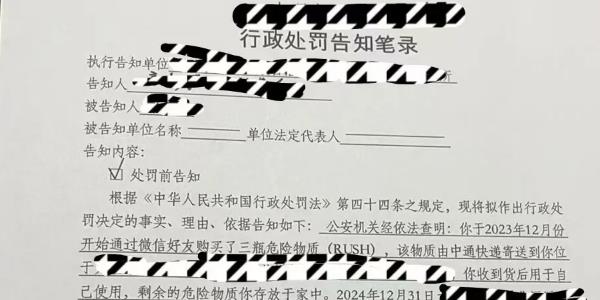

- 男朋友购买记录有Rush,现在被传唤了,要拘留么?

-

话题 2025-01-03

-

- 曼谷警方突袭男同志“内裤派对” 现场缉获毒品 扣查97人

-

国际 2024-12-15

-

- Grindr年度大数据:约旦1多南非0多 美国人最爱换裸照

-

关注 2024-12-14

-

- 曼谷咖啡馆39 hornet暗藏玄机?!楼上别有洞天即时发展!

-

同志旅游 2024-12-13