由同性抚养到同性“婚姻”

话题作者:关启文2014-07-05

Allen使用加拿大2006年人口普查数据做分析(是20%非公众使用样本),发现同性抚养的孩子的高中毕业率,只有异性双亲抚养的孩子的65%。 [11]更值得注意的是,处于男同性恋家庭的女孩尤其不利,她们的高中毕业率对比起异性双亲家庭的女孩,只有15%! [12]

Allen使用的数据并非开放给公众使用。使用前要先提交计划书,交由加拿大社会科学研究委员会审批;经过刑事记录审查后,研究员会成为临时统计处职员,受统计法规限。而且,所有数据发表前要交由加拿大统计处审批,统计处不容许发放任何未经加权的观察或描述性统计分析。 (p. 643, fn. 25)

而相比起美国人口普查样本,使用加拿大人口普查样本进行有关分析的好处有几点。 (pp. 638-639)第一,加拿大一向对同性恋者十分友善,虽然同性“婚姻”于2005年才正式合法化,但早于1997年,同性伴侣已享有所有税务及政府优惠,因而减轻了同性恋者受标签的压力,变相鼓励他们诚实回答普查的问题;第二,加拿大的同性伴侣关系是他们自己呈报,相比起美国普查资料要靠推算准确得多;第三,加拿大普查资料可以控制家长的婚姻状况及教育程度;最后,数据量大至足以分开测试男孩和女孩的资料。

政治正确的“共识”?

其实从哲学角度看,“共识”并不能简单地视为真理的判准,我们也要反思,那些所谓“共识”(纵然存在)究竟是建基于确实的证据,还是基于道听途说,甚或只是社会建构而来呢?我不完全认同福柯(Foucault)的泛权力论,[13]但“先进”人士却经常引用福柯,质疑很多所谓“真理”和“共识”只不过是权力的产品(包括医学界对精神病/疯狂的诊断)。我不会质疑梁君的动机,但他信心十足地宣告“医学界、心理学界和社会服务界的多年共识”时,却一点证据也没提到,俨然这是不证自明的事实,却有误导之嫌。听者纵使心里有疑惑,也不敢提出反对,因为恐怕被嘲笑为无知或顽固。若再加上几个专家重覆类似论调,和一些传媒不加批判的传播,会否这在香港慢慢又会变成“共识”呢?

在西方政治正确的大氛围下,很多界别里“反对同性恋”是不能接受,甚或招来严重后果的。西方学术界也大体如是,例如你申请攻读心理学博士,假若你被知晓是反对同性恋的,那成的机会可能就会大大降低。久而久之,心理学界如何能不出现“赞成同性恋”的共识呢?因此,我们对一些“专业”意见也要小心察看。譬如2013年美国心理学会便联同一些专业团体就“捍卫婚姻法案”(DOMA)向美国最高法院提交“法庭之友”(amicus curiae),重申他们支持同性抚养的立场,并在回应对多年来众多研究方法学上的质疑时表示:“科学研究是一个累积的过程。实证研究无可避免地有限制。简单地因个别的研究方法学有不完美之处或它的结果有限制,不代表整项研究应该被解散。反而,它应该被放置在累积的相关研究脉络被评估,识别出一些研究的强项能够抵销其他研究的相应的限制。”[14]然而,我们不禁要问,一连串使用了方便样本,而且样本数量细小的研究,真的可以累积出一个有效的普遍推广结论吗?还有第二个严重的疑问是,当那些一连串的研究绝大部分均是研究女同性恋家庭,而甚少男同性恋家庭的资料时,真的能累积出一个不论性别的同性抚养的有效结论吗?

孩子抚养权:证明责任在哪方?

此外,梁君使用伤害原则去支持同性“婚姻”和抚养权:“文明社会要用法律去禁止某种行为,必然要有无可置疑的实证显示该行为会为社会整体带来具体的危害。”他这里的论证并不清晰,按我所理解,梁君是说:“基于以上原则,现在没有无可置疑的实证显示同性抚养会为社会整体带来具体的危害,所以文明社会不应用法律去禁止同性抚养。”这里似乎有不少误解,伤害原则一般应用到一些并不牵涉他人的私人行为,例如同性恋者在家里看电视,我们当然不应禁制,但现在论到的抚养权是与孩子的终生幸福攸关。假若我们要决定谁有权驾驶飞机,难道若要禁止任何人作飞机师,“必然要有无可置疑的实证显示让某人作飞机师会为社会整体带来具体的危害”吗?不是的,是反过来,若要容让任何人作飞机师,必然要有证据显示他有作飞机师的能力,因为有很多人的生命都放在他手上。

相关链接

相关链接

- 同性婚姻合法 美国32州享婚姻平权

2014-10-26

- 爱沙尼亚同性婚姻合法化 同志可结婚

2014-10-10

- 美国同性婚姻取得战略性胜利

2014-10-08

- 同性婚姻权利!同性伴侣可以收养孩子?

2014-10-08

- 巴西:同性婚姻立场反覆 总统候选人受挫

2014-10-07

- 5州同性婚姻上诉案 美最高院全不受理

2014-10-07

精彩推荐

精彩推荐

-

- 极具成瘾性的笑气!越南酒吧越吸越嗨的“气球”泛滥成灾

-

话题 2025-01-15

-

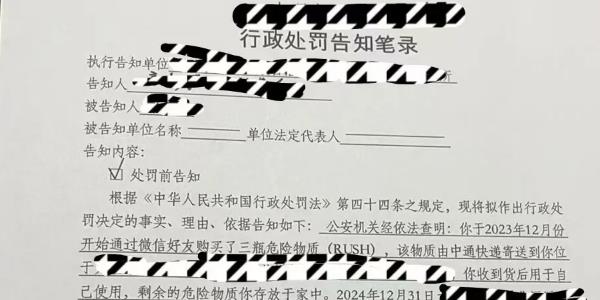

- 男朋友购买记录有Rush,现在被传唤了,要拘留么?

-

话题 2025-01-03

-

- 泰国男模尺寸S.56、GT56是什么意思?换算成CM是多少?

-

话题 2024-09-24

-

- 曼谷同志桑拿之国人奇葩行为

-

话题 2023-04-26

-

- 假1、假胸肌、假体育生!遍地GAY圈天菜的背后

-

话题 2023-01-18

-

- 无性恋的GAY会有性幻想吗?

-

话题 2022-10-29