男同志持续高危险?一个性解放的历史、政治观点

关注来源:苦捞网2015-12-14

我想从1985年12月刊载于《美国公卫期刊》的一封公开信开始谈起。作者汉司斐德(H. Handsfield)是位华盛顿州西雅图市的顶尖公卫医生,信中他评论了一份稍早做出的研究。这份在1982到1983年间于旧金山进行的研究指出,有多重性伴侣的男同志因调整了性行为模式而较前一年减少了约10%的感染HIV风险,然而汉司斐德却认为这样的改变幅度小的可笑。他说,在西雅图,有高达三分之一的男同志感染艾滋,而就算高风险的性接触从每年十位性伴侣到明显下降到每年两位,男同志还是有55%的暴露风险;另外,在旧金山,有三分之二的男同志可能已感染,暴露机率则是89%。汉司斐德认为,人们对于性行为的决定性因素仍缺乏足够了解。他不解为什么还是有这么多人仍持续进行有多重伴侣的高风险实践,但他觉得那是当下欠缺减低风险指南手册之故。他认为,如果要制订风险指南的话,就应该根据现有流行病学数据来做出客观诠释,同时也决不能低估事态的严重性。

他说,我们要劝告男同志进入长久、有承诺的关系,并禁绝单一性伴侣外的性活动,另外,在处理新式或随意伴侣关系时,“Safe Sex”的忠告则该以下下之策的方式来呈现:一个审慎的人不该心存侥幸,冒着1%的机率,让自己暴露于染上这要命传染病的风险。

尽管同志运动已进展了三十多年,汉司斐德这封信里所蕴含的一些文化预设至今几乎没啥改变:男同志并未体认到他们性爱活动的危险性,社群领导人物对那些从事高风险性行为的男同志也不够批判,更令人发指的是,男同志在这种情况下竟还指望可免于公卫或法律对其高危险行径所进行的管制!你或许会想,同志运动者要是听到这种公卫论调,应该会跳出来对干吧?不幸的是,现下国际间政治可见度最高的同志运动,也就是同志婚姻平权运动,似乎赞同这些预设。

吊诡的是,在艾滋罪刑化的情况下,同志婚姻意味只允许那些感染状态皆为阴性的同志伴侣关起门来在居室里做爱的权利。而对其他那些同婚外的人来说,对艾滋药物的顺从医嘱——不管是给感染者的治疗或是给非感染者的暴露前预防性投药(PrEP)——则是展现其好公民身份的唯一方式。

在此,我想要为大家上点数学课,来解释公卫官僚为何及如何操作数字,这有助于理解艾滋早期疫情的监测数据,以及使用这些数据来提倡特定政策的伦理(就像同前面那位西雅图公卫医生所揭示的),从而厘清这两者间有着什么样的危险落差。在任何指认新兴疾病的初期,流行病学家会小心翼翼把有相似症状的人们或在人口统计学上有相似特征者做分类。就艾滋来说,流行病学家面对的迹象在结构上是崭新的,因为这是种慢性且能透过性行为传染的疾病,而这对他们来说还是头一遭。

1970年代男同志间流行病的B型肝炎还没被公卫掌握,接踵而来的又是个在特征上显示可能由反转录病毒所引起的新传染病。这种病毒在当时还是个假设性的粒子,仍未被描绘出来,更别提对其有所了解。事实上,在疫情初期,流行病学会高估或低估疾病发生率是很典型的,因为要辨识出易受感染辅因子(co-factors)需要花很长的时间。流行病的宣布所根据的往往是人口层级的数据,会倾向同时制造恐惧和疑虑,而感受状态则会因你的居住地而有所不同。

对住在大都会区里的男同志来说,男同志诊疗所的存在带来了最佳的监测系统,因此艾滋早年的戏剧性数字所代表的是他们认识的真实人物:当你周遭的朋友一个接一个死去时,任何预测都显得过低、任何的因应措施也都显得太迟。而对住其他地域的男同志来说,由于没人目睹有人正在死去,这些数字看来就像是用来恫吓同性恋者的另一种恐同招式。

上述1985年西雅图官方使用的数字是有问题的。公卫当局在生产流行病发生率数据时有个主要的问题,我称之为“分母问题”,而这是在做人口层次的数据分析时常犯的错误。为了要判定有多少案例,美国疾病管制中心(CDC)必须下个定义,而最初的定义是,一般而言该算健康的人身上出现了特殊的伺机性感染。

为了要判定他们在观察的是单一还是多种疾病,CDC于是藉由人口统计学类型制造出了次要类别,即恶名昭彰的“4H”(“Homosexuals同性恋”、“Haitians海地人”、“Haemophiliacs血友病患”、“Hookers娼妓”),随后使用注射针头的药瘾者也很快就被列入名单。

要统计落入每个类别的通报案例比例相对容易,然而这样的分法其实有模糊地带,因为不是每个人都会坦承有同性间性行为,而即便坦承,要是你也有用药或本身是个血友病患,那也只会被归类到同性恋这个范畴。也就是说,同性恋被假定比其他类别来得更高风险。

过去有段时期的艾滋运动在对抗这些分类,因为它们应允了当局对感染者和社群中人的监控、并且深化了歧视。然而,这是个分子问题,也就是说,每个类别里有多少人。如果要了解像那位西雅图医生所使用的发生率,亦即,某个城市男同志的感染比率有多少,那你接着就要去看分母。我们可举例说明发生率的数字可怎么表达:“来听我演讲的五十人之中,五人有红发”。

红发的发生率就是十人之中有一人红发,即10%,但这并无法反映台北、台湾、或全球的红发发生率。把诊断感染某疾病的人数除以可能感染疾病的人数,就得出某疾病的发生率。就艾滋防疫而言,所有男同志都被当成处于风险中,所以把西雅图诊断出感染艾滋的男同志除以西雅图的男同志总数,就得出了西雅图的男同志感染率。可是1985年有多少男同志住在西雅图呢?谁知道?谁又可以被算成男同志?制造这种数字(现在依然)是不可能的,因为没有人知道有多少男人有同性间性行为,也不知道他们如何、以怎样的频率、在哪里、何时、为何做爱。即便用时下更精密、仰赖人类学与统计学的详细研究而制成的数学建模(modelling),得出的顶多也只是个有教育程度的臆测结果,而且只对数学建模发生的时间以及地点有效。

社会科学家并不认为分母(也就是某地有多少同志?)可能被估算出来,这是因为身份与实践之间有着持续变动的关系,例如社会上有男同志、有为赶流行而充当男同志的直男、有卖淫的男同志、双性恋、不搞身份认同的酷儿等等。

从性解放以及性健康的观点来看,身份是非常重要的,因为这决定了人们理解一个组织的活动或提供的服务对象是否针对他们,但是从追踪性病的公卫观点来看,你的身份是什么真的不重要。公卫唯一感兴趣的是谁从事会散布疾病的行为:公卫眼里没有男同志,甚至没有男同性恋,但是有吸屌的、干屁股的,或者更精确一点来说,谁内射、谁让他人内射、还有坚持不跟他人交换体液者(请注意后两个范畴同样都包含了“男人”以及“女人”。)这些数字问题有其政治效应。HIV的发生率在疫情初期被夸大,现今则仍然埋藏在一堆数据中。

全球的发生率在1%以下,而在疫情稳定成长的地区或群体中,每年的感染率是1%到3%。在大部分全球男同志都会区的相似男同志社群,发生率大约是15%,然而这实在是不可能确知的,因为每年会有新的人出柜、人们会在城市间移动、而且性实践的潮流也常常在改变。

这些数字对想算计自己感染风险的个体来说几乎是没有用的。不论政府花了多少经费挹注艾滋民间组织,没有任何政府相信男同志早已在重新组织他们的性生活方式。公卫一直对男同志说他们改变的不够快、而且他们唯一的希望就是去做艾滋抗体筛检。这只是把男同志送去跟医疗、照护、社工、谘商等专业人士密谈,而不是像过去许多地区的男同志那样去参与Safe Sex场子的公开对话。男同志陷于终生的医疗监控中:持续做筛检,直到你测出是阳性,然后开始服药后再去看你吃的药是否有效。

事实上,现在几乎人人都否认一种可能性,那就是男同志们会持续做出理性选择来减少个人及全面感染性病的风险。值此同时,让同志们能代代相传分享性秘密的酷儿庶民文化则在此间遭到大规模的破坏。不过,做点研究就可以发现,至少自1960年代以来,美国男同志就很关注自己的性健康。

石墙抗争事件后出现了一本最早叫做《男同志》的男同性恋解放刊物,这刊物认为,普遍与个别化的恐同症让男同志难以指认、预防性爱方面的问题。这份刊物在1970年4月到1970年12月间发表了五个单元的性健康手册,其中涵盖了传统性病(如梅毒以及淋病)以及彼时甫被认定经性行为传染疾病(如肝炎以及寄生虫)的相关资讯。到1980年代中期为止,这些手册是同志报刊中最精确的医疗报导。而为了要报导艾滋相关的进展,男同志记者从1980年代中期开始转型成为科学记者。

1970年代中期,在同志运动者与公卫护士密切合作下,大部分主要城市都有治疗性病的方案,这些诊所有时候会起用经过训练的男同志志工来做性病检查及转介,也有好几个桑拿连锁店做东主持性病防治诊所。

1971年,《男同志》(GAY)的编辑群合拍了几张照片、摆Pose让一位可爱的男同公卫护士检查性病。另还有张编辑群跟一位桑拿老板的合影,这位老板同意让公卫护士在他的营业场所里主持定期的性病诊疗。《男同志》提供免费广告给任何愿意与公卫护士合作主持性病诊疗的桑拿。获得好的健康照护渐渐意味找到一个安全所在,那里有某种程度上的隐私和同理心让男同志可以讨论“那档事”。1981年1月出现了第一本针对男同志推出的正式性爱指南,恰好就在艾滋病被指认出来之前。

作者群是男同志性病服务国家联盟,这是个已在在地男同志群体努力了十年、为寻求健康照护而长出来的组织,由年轻的医疗、医护、社工、以及公卫学生等专业领域人士所组成。《健康的性活动:指南与建议(第四修正版)》(1981年二月出版)反映了一个持续争论的问题,那就是如何找到最佳的语言呈现方式,用一个句子来函盖“男同志”、“性”、“健康”这三个词。1970年代及1980年代早期的健康倡议者常会援用反殖民式的批判,认为对性健康信息的否认就是国家暴力的一种展现形式。但他们同时也要求男同志借着性健康的自我照护来展现他们的好公民身份:这不只是自我照顾,更是为了大抵上排除他们的社会着想。这两种不同的政治路线在以下呈现的男同志健康概念里得到折衷:“健康不只是避免感染性病。

健康是一种人的状态,其中个人的身体、心理、情感需求要达到平衡。健康的性行为所表达的是满足个人天然性驱力而又不染病的方式。”然而,这立场代表的已然是主流化了的男同志健康,较为基进的反殖民与“性”无政府主义立场则几乎不复存在。尽管如此,《破麻仔》(Fag Rag)杂志的宣言写手、也是波士顿法律教授查理西佛里(Charley Shively),于1983年写下了以下这段极为挑衅的文字,而他叫阵的对象正是与公卫所建立的新关系的男同志健康倡议者:

你有为性解放从容赴义的准备吗?

近来杰瑞法为尔(Jerry Falwell)把他的(“道德大众”组织)街头剧团带到辛辛那提市巡回演出,然后以艾滋为由,要求当局立即关闭男同志桑拿。(然而实情是,虽然广告了好几年,但没半间男同志桑拿能在辛辛那提市开张。)他的呼吁跟男同志社群里的某些论调口径一致,就是把自己的性看成罪恶、寻求忏悔、原谅的那种调调。这些人相信他们能够牺牲性爱而获得永生。

这简直胡说八道,人生自古谁无死,放弃性爱只会使得余生更索然无趣……就算我们假定异教徒和基督教徒说“性爱导致艾滋”是对的,我倒想问问,为何人们就不能为性解放而慷慨赴义?这总比饱受医生、牧师、政客恫吓而将自己锁在房里还来得好吧?性爱有其风险——只要想想各式强暴以及专找酷儿下手的肢体暴力——但同志解放的抗争应该要去除这些风险,而不是向我们的敌人低头……在还没讨伐中央情报局、CDC、医疗、药厂前,就有太多的男同志先行向制造谎言的这些建制缴械投降了。

这些体制说,我们之所以既残又废,都是我们的性所导致的。它们说,我们的性不成熟、有强迫症、弱智、不负责任、罪恶、可怕,然而正是这种教化助长了梅毒的散播,同时也损坏了我们对抗艾滋的战力。我们不该信任医生、政客、或其他专业人士来为我们做我们份内该做的事。我们不能让他人(不论多有善意)来为我们代言。

眼下要倡议性解放并不容易。君不见连右派人士都乐得把酷儿放进单偶婚姻中。对那些曾经倡议要在男同志屁股刺上“HIV+”的那班人来说,这样的政治转折很诡异:难不成他们把婚姻想像成一种隔离的形式?而众多艾滋组织开出来的另类解方,则是暴露前预防性投药(PrEP),也就是把HIV药物给那些没感染的人用。他们的预设是,这样不但会降低个人的风险,也会降低“人口层级上的病毒载量”。

两年前PrEP还只是“安全性实践策略中的其中一种”,然而现在它已成了许多美国城市的照护标准。值得注意的是,统计学家用来预测男同志整体新感染率的数字——而这比率同样适用于PrEP的诸多研究——是每年1.6%。因此,PrEP这新常模会将大量的男同志暴露于严重的副作用中,为的只是防止一百人中会有一人感染:尽管使用PrEP,还是有一个人会感染,而九十八位即使没有使用PrEP也不会感染HIV。

所以,别再搞那些不切实际的数字游戏了!我们该做的,是回到早期具有解放意涵的性信息年代,针对怎样安排性生活提出最佳的逻辑和解释。与其用夸大的感染率及胜算比值(odds ratio)来恫吓人们、让他们感到迷惑难解,我们该当解释的是,任何性病感染都是一连串偶然际遇所造成的,而这偶然性对个别的性交案例来说都是独特的。就像是任何的传染病,你个人的生理构造、体质、身体状况在某天是否大致康健、致病原的变数、是否有用保险套、有无进行肛交,这些因素都决定了你是否会“中镖”,也决定了你会不会或多快发病。什么东西是我们最能掌控的呢?那就是我们怎样做爱。早在科学搞清楚是什么导致AIDS前(编注:HIV到1985年才被正式辨识出来),麦可可伦(Michael Callen)与李查贝可卫兹(Richard Berkowitz)这两位男同志于1983年出版的《爱要怎么做:艾滋曼延中的男同志性爱指南》(How to Have Sex in an Epidemic: An Approach)就已经这样告诉我们:

早年的性自由已被现下性行为传染的疾病肆意蹂躏……要找到方法能从事性行为而同时又可以避免染病,看来似乎不可能,但是我们相信并实情非如此。这本手册教你方法来降低(希望能消除)这种尚未得到应有关注的风险,那就是:只选择能够阻断疾病传播的性行为模式……这种作法的关键在于调整你的行为,而不是调整次数或伴侣……我们面对的挑战是找出如何才能拥有积极肯定生命的同志性行为、满足我们的情感需要,并且继续活下去!(作者:Cindy Patton 加拿大西门菲莎大学社会人类学系教授)

相关链接

相关链接

- 旧金山是如何减少艾滋病感染的?

2015-11-27

- 为什么有些艾滋病感染者不“乖乖服药”?

2015-10-19

- 艾滋病预防药物PrEP可减半传播风险

2015-09-17

- 泰国推平价药物预防艾滋病计划PrEP-30

2015-06-07

- 暴露前预防性阻断服药 可降低艾滋病感染

2014-11-15

- 人体对艾滋病感染的“警报器”

2013-08-14

精彩推荐

精彩推荐

-

- 夜访成都警官学院旁边这个热闹非凡的同志渔场

-

生活 2025-01-24

-

- 极具成瘾性的笑气!越南酒吧越吸越嗨的“气球”泛滥成灾

-

话题 2025-01-15

-

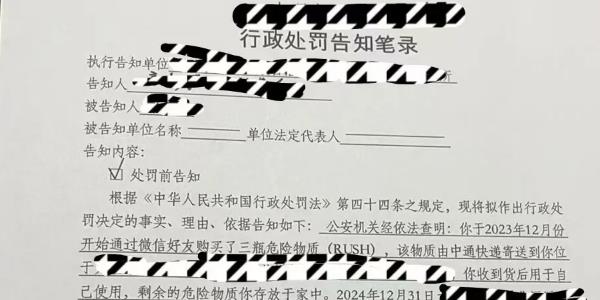

- 男朋友购买记录有Rush,现在被传唤了,要拘留么?

-

话题 2025-01-03

-

- 曼谷警方突袭男同志“内裤派对” 现场缉获毒品 扣查97人

-

国际 2024-12-15

-

- Grindr年度大数据:约旦1多南非0多 美国人最爱换裸照

-

关注 2024-12-14

-

- 曼谷咖啡馆39 hornet暗藏玄机?!楼上别有洞天即时发展!

-

同志旅游 2024-12-13